Le risorse cercate potrebbero essere assenti o non pubblicate.

Tenta una nuova ricerca.

Catalogo del Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, è il portale che unisce e integra fra loro le risorse digitali costituite dall'IBC nelle sue attività di valorizzazione, catalogazione, conservazione e sviluppo del sistema regionale dei musei e delle raccolte culturali, rendendole visibili e consultabili non solo agli specialisti, ma a chiunque navighi il web.

Voglio saperne di più

Fior di Loto, Amedeo Bocchi

Bilancia da banco, Joseph Béranger

Cartolina, Giacomo Balla

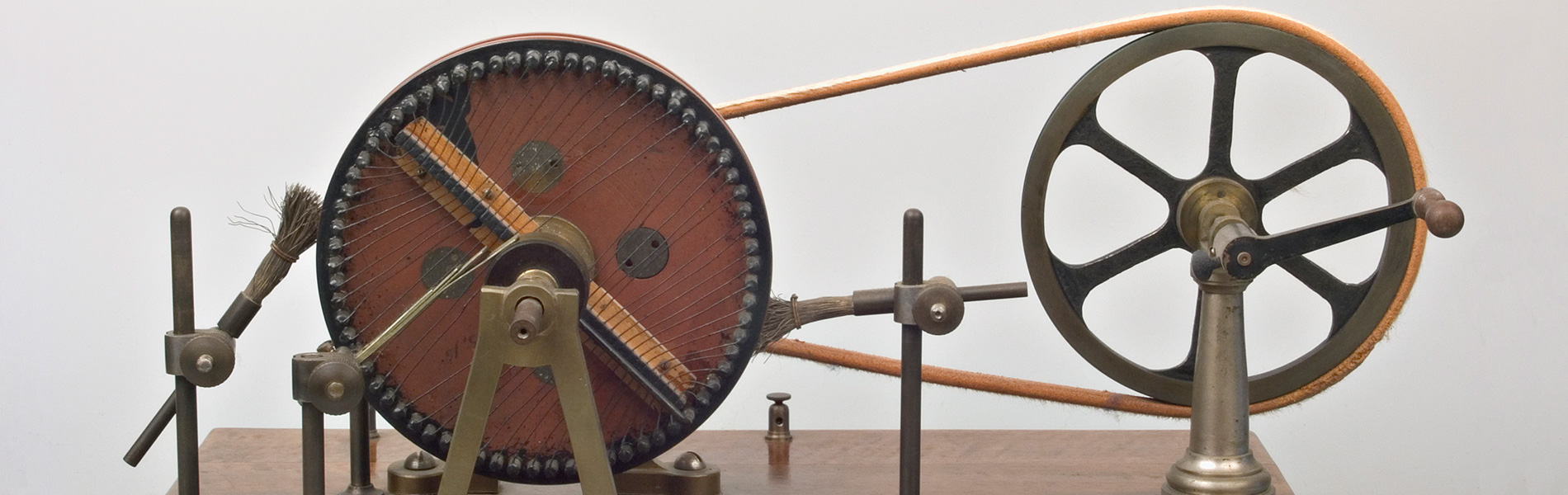

Macchina elettrostatica

La gamba secca della mula della checca, Velda Ponti

Asarum europaeum L.

Donna che dipinge, Giovanni Piancastelli

Fjällfat I, Reuterberg Tina

Tenta una nuova ricerca.